異世界への扉 100年以上解読されないヴォイニッチ手稿の謎

2016/09/24

1912年、ポーランド系アメリカン人で革命家のウィルフリッド・ヴォイニッチはイタリアである古文書を発見した。

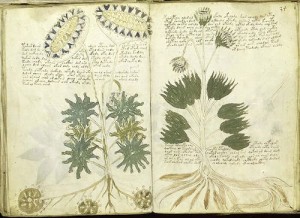

発見者ウィルフリッド・ヴォイニッチに名にちなんでヴォイニッチ手稿と呼ばれるこの古文書には、何やら裸の人間らしき絵や植物、天体のように見える奇妙な挿絵が随所に描かれ、それと同時に解読できない文字で文章が書きこまれていた。

これらの文章の解読のために専門機関が研究に乗り出すが、そこで分かったことは、この古文書に記されている文字は未知の文字であり、どの国の言葉でもなく判別不可能という結果であった。

スポンサーリンク

ヴォイニッチ手稿にはどんな内容が記されているのか?

ヴォイニッチ手稿は縦23.5cm、横幅16.2cm、厚さ5cm程度の大きさで、それぞれのページは動物の皮を加工して作る羊皮紙というものが使われている。

文章にはローマ字のような表記がいくつか確認出来る。

しかし、文章を細かく見ていくと、同じ文章の中で何度も同じ単語が出てきたり、不自然なくらいに繰り返し使用される単語が存在する。

言語学的な見地からしても、1つの文章(一節)の中で繰り返し同じ単語が使われるというのは不自然で、世界各国どの国の言語を見てもそのような言語は現在存在していない。

このことから、この手稿に記された文章にはなんら意味はなく、人間が人工的に作り上げたでたらめな単なる文字列なのではないか?という説が唱えられた。

実際に文章だけではなく、手稿の中に描かれた数多くの植物はものすごく緻密に描かれているのにも関わらず同じような植物は世界どこを探しても存在しないことが明らかになっている。

このようなことからも、ヴォイニッチ手稿は架空のものなのではないか?という見方が強まってきた。

しかし言語学上の統計的観測からすれば、文章自体は確かに意味のあるもので、自然言語、もしくは人工言語であることに間違いはないという結論に達し、ヴォイニッチ手稿の解読研究は再度加熱することになる。

文章の解読は、歴史的な文献としても非常に価値のあることだと思われていたこともあり、数々の著名な学者や研究者がこの文章の解読に挑戦してきた。

その著名な学者のひとりに、第二次世界大戦で使用された暗号解読で数々の功績を遺したウィリアム・フリードマンもいた。

彼は暗号の天才といわれ、長年解読不能だった暗号をいくつも解読してきた実力の持ち主であったが、ついにヴォイニッチ手稿の解読を達成することは彼を持ってしても出来なかったのである。

ヴォイニッチ手稿の作成時期は?

スポンサーリンク

通常、壁画に描かれた文字や壁画の年代を測定するためには、その描かれた絵の内容(主に装飾品や生活スタイル)に注目することで年代を割り出していくという手法が用いられる。

しかし、手稿の中に描かれている絵では人間が裸であることからこの装飾品や生活スタイルによる年代測定が不可能であった。

このことを受けて、2011年には最先端科学を用いた年代測定(放射線炭素年代測定法)が試みられ、使用されている羊皮紙自体は1404年~1438年前後のものだとついに判明した。

これと同時に、ヴォイニッチ手稿にはカバーの中に書簡がおさめられており、この書簡によれば1582年にボヘミア王ルドルフ2世が購入したことが分かっている。

このことから、少なくともこの手稿が製作された時期は、1404年~1582年の間だと割り出された。

近年発見される古文書や歴史的遺産は偽造であったり、注目を浴びたいがためのいたずらだったりすることが少なくないが、このヴォイニッチ手稿に関しては年代測定の結果からその信憑性は高まったのだ。

現代の研究者たちの見解

執筆時期、手稿の内容、目的などすべてが曖昧であるが、作者についても今現在分かっていない。

ただ、現代の暗号学や歴史学者の見解では大きく分けて二つの説が唱えられているようだ。

薬草学説

薬草学説とは、治療などに使うための薬草の調合や使用方法などに関する当時では貴重な情報を、宗教的迫害などのなんらかの迫害から守るために独自の暗号を用いて作成されたものであるという説。

この説では、作成者はイギリスの哲学者であるロジャー・ベーコンとされている。

ベーコンは哲学者として13世紀に活躍したが、そのあまりに近代的な研究手法から驚嘆的博士などとも呼ばれ、カトリックの司祭なども務めた。

当時の科学的な研究や実験などは、理論的に机上で行われるものがほとんどであったが、彼は実際に『自分自身でやってみる』という実験や観測ということを試みた初めの学者とも言われている。このことからも現代科学に残した功績は計り知れない。

研究範囲は哲学、神学、数学、論理学など様々な分野に渡り、いくつもの分野で輝かしい功績を遺している。

ちなみに、彼は現代では当たり前となった望遠鏡や顕微鏡、飛行機などの実現も当時にから予測していたようだ。

錬金術などの秘術説

当時活発だった錬金術に関する古文書とする説がもう一つの説。

中世ヨーロッパではご存知の方も多いように錬金術というものが流行した。

この錬金術は現代のフィクションで語られるような魔法のようなものとは違い、現代でいうところの物理学や化学、医学といったたぐいのものであり、これらの先駆けになったものだ。

こちらの説では作成者はイギリスの錬金術師として有名なエドワードケリーとする説が有力のようで、この場合は当時大きな勢力を持っていた秘密結社である薔薇十字団と何らかの関係があるのではないか?とされている。

しかし、これらの説はあくまでも推測の域を出ず、暗号の解読を含めその歴史的背景や歴史的価値などに関しても改名される日はまだまだ先になりそうだ。

あなたにオススメの記事

スポンサーリンク

関連記事

-

-

日本犯罪史上最多の被害者を出した津山事件の真相

岡山県苫田郡西加茂村大字行重(現・津山市加茂町行重)の貝尾は自然の多いのどかな集 …

-

-

レインメーカー

今から100年以上も前に人工的に雨を降らせる技術を持つ男が存在した。 名をチャー …

-

-

恐怖の病・ウェンディゴ症候群

アメリカ北部などのネイティブアメリカン、インディアンの間で古くから言い伝えられる …

-

-

縄文人は優れた航海技術を持った海洋民族だった?

バヌアツ共和国で出土した縄文土器 縄文時代は今から約1万6000年前から約300 …

-

-

100年間腐らない不思議な水の謎・100年水

石川県能登半島にある珠洲岬はパワースポットとして有名で、聖域と呼ばれている。 こ …

-

-

多くの議論を呼ぶナポレオンの死の謎

誰もが知っているナポレオン・ボナパルトであるが、その死には謎が多い。 ナポレオン …

-

-

敬虔なキリスト教徒に現れる謎の傷 聖痕現象

聖痕現象とは何らかの理由で人体に突然現れる傷の事で、一般的にキリストが十字架に磔 …

-

-

風船で旅に出た日本人

人間は古来から鳥のように飛べることを願っていたとされるが、その夢をかなえるべく風 …

-

-

大音楽家の頭蓋骨に纏わる奇妙な実話

大音楽家、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン フランツ・ヨーゼフ・ハイドンと言えば、交 …

-

-

幻の砂漠都市ペトラ

忘れ去られた巨大都市 ペトラは紀元前1世紀ごろに栄えた謎の巨大都市であり、ユネス …

- PREV

- 名古屋妊婦切り裂き殺人事件

- NEXT

- 【他言厳禁】謎に包まれた秘祭奇祭・新城島の豊年祭!人魚伝説?